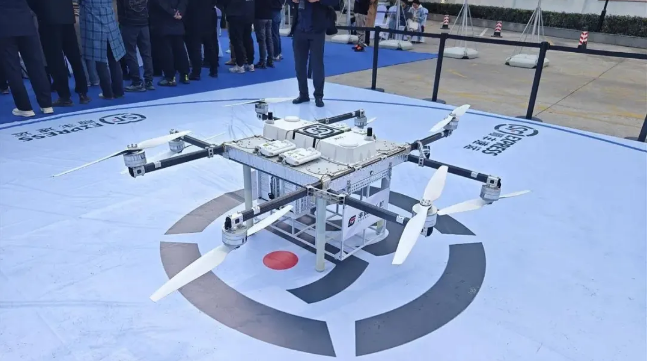

“上面起降无人机,下面跑无人配送小车,里面直接由机器人装载货物,到达小区后,还可由社区机器人送到家门口”。

这是京东创始人刘强东在2025年世界互联网大会上描绘的无人配送蓝图。“明年4月,京东将建成全球第一个全无人配送站。"

亿豹网发现,刘强东在乌镇峰会开幕式上的这番豪言,不仅展示了快递行业的未来图景,也在数百万快递从业者心中划下一个问号:当无人配送时代加速到来,快递小哥将何去何从?

双11期间,京东物流宣布,未来5年要采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机,全面投入物流供应链全链路场景,进一步巩固其在智能物流领域的技术领先地位。

事实上,无人配送离我们已不再遥远。

经过十年技术积累,目前京东物流的自动化设备已具备规模部署能力,无人卡车内部测试超过70万公里,解决最后一公里问题的无人车测试早已超过几百万公里。

从“试点”走向“规模化”

快递行业的无人化已经告别单点试验,进入规模化应用的新阶段。当前,无人配送呈现出“空地一体”的协同发展态势。

在地面,无人车已实现规模化部署,京东、顺丰、通达兔等头部企业无人车均已批量上路。

在阳澄湖区域,京东无人车与冷链三轮车协同作业,使得生鲜配送能力下沉至乡村,覆盖更多偏远地区;在昆山亚一智能物流园,无人车与智狼机器人配合,完成小件商品的高效分拣与配送,日均处理超百万单。

顺丰则通过“投资+订单”的方式,与技术供应商紧密合作,目前已部署超2000台无人车,累计行驶里程超500万公里,相当于绕地球125圈。

在空中,无人机已从“概念验证”走向“商业闭环”。

例如顺丰丰翼无人机已开通523条航线,年运输货物超过520万件,使生鲜、高价值小件能够实现48小时内跨省极速送达;美团无人机则覆盖了深圳、上海、北京等高频消费场景,累计配送订单超过45万单。

亿豹网获悉,对快递企业而言,无人化的经济账很有吸引力。

毕竟相比于传统的电动三轮车,无人车的“胃容量”更大。例如,普遍采用5方容量的一辆无人快递车,每趟至少可装载1000件快递,是电动三轮车的2至3倍。

同时,还能显著的降本增效。顺丰的“笼车”方案在北京亦庄实现了单票成本从0.4元降至0.2元,人力成本降幅高达50%;中通在甘肃天水、江苏盐城等地的试点项目,也是实现了单票成本下降近70%。

难以全面取代人工

需要注意的是,尽管无人配送技术发展迅猛,但在可预见的未来,还将只是作为快递员的辅助力量,是解决特定场景下的配送难题,无法完全取代城市里的快递员。这其中,无人化还存在多重挑战,包括技术、法规、成本和场景适应性等方面。

首先,无人配送要大规模上路,现行的政策法规是需要跨越的第一道坎。目前,国内尚未出台针对无人车的统一产品准入和认证标准。这导致各地管理规定不一,快递企业需要“攻城略地”逐个城市申请测试牌照和路权。

例如,南昌市的快递无人车挂的是“测”字开头的特殊车牌,属于在法规空白期的“临时身份证”。而且针对无人车事故,责任认定也十分复杂,如何在运营商、软件算法、硬件供应商之间划分,规定也不够清晰,容易引发纠纷。

其次,无人配送技术虽然进步显著,但在复杂现实世界中,可靠性和安全性需提升,技术瓶颈也十分明显。

亿豹网了解到,目前,无人机、机器人的普及取决于高密度固态电池技术的成熟与大规模应用,这意味着当前无人设备在续航能力上仍存在局限。

而且,现在无人车通过雷达和监控装置等技术协同工作,能够在复杂场景,如地下车库、极端天气的通行能力上有所提升,但在极端复杂的开放交通场景下,比如无标识的施工路段、突发性障碍等场景中,无人车的感知与决策能力还不够。

至于无人机,就更加容易受到天气条件的制约,强风、暴雨或大雪都可能导致飞行失败,从而导致配送中断。

更重要的是,无人配送听起来很未来,但商业化规模落地,成本太高。

虽然无人车价格已从几年前的超过20万元一台降至最低裸车价1.68万元左右,但对于大多数加盟制快递网点来说,仍是一笔不小的投资。无人机、无人快递柜的投入的硬性成本,按照现阶段而言,如果要规模化,费用也不低。

此外,在现实中,不管是无人车还是无人机,都面临用户接受度和安全隐私的双重考验。

一方面,社会接受度问题不容忽视。比如河北大学新区的无人车,就因为“学生使用度低,还要额外加钱”以及“路上人多车多,送着也不方便”等原因,在运营两年后撤出校园。

另一方面,无人机配备的导航摄像头可能引发对侵犯隐私的担忧,而且无人机噪音也是个问题。

以上种种,均是无人化趋势在现实中,无法忽视的挑战。

拥抱无人化转型趋势

其实,面对快递无人化的大趋势,快递小哥无需恐慌,但必须积极行动。这不是一场“人与机器”的淘汰赛,而是一次“人与机器”的协作升级。聪明的做法不是对抗,而是顺势而为,让自己成为技术链条中不可或缺的一环。

首先,最关键的是转变心态,拥抱无人化趋势。

过去,快递小哥扮演纯粹的体力劳动者,重复“取件-派件”。现在,快递小哥可以扮演新角色,做人机协作的规划者、复杂场景的处理者、个性化服务的提供者。

把无人机、无人车看作是“得力助手”和“超级坐骑”,替小哥完成最枯燥、最耗体力的部分,让小哥能够专注于更核心、价值更高的工作。

在青岛顺丰,无人车就成为快递小哥的得力助手。根据此前顺丰营业点经理介绍,无人车投入使用后,平均能为每位快递小哥每天节省超过1.5小时的作业时间。这意味着快递小哥可以将节省下来的时间用于更多上门派件、客户维护等价值更高的工作。

况且,快递小哥可以提升数字素养,学习操作智能系统、分析派件数据、优化配送路线,掌握基本的设备维护技能。长远来看,这些数字技能的提升,能够帮助快递小哥在智能物流时代保持竞争力。

就像刘强东多次强调,京东在研发无人机、无人车等设备时,必须做模块化设计,确保快递员经过简单培训后,就能直接参与运营监控、设备维修等工作。

亿豹网认为,所以快递小哥要转型,成为无人设备的管理者是重要方向。

此外,提供个性化增值服务也是快递小哥的另一个转型路径。当无人车承担了标准化、大批量的货物运输后,快递小哥可以专注于提供送货上门、预约派送、当面验收、代收货款等增值服务。

这些复杂、非标的任务,恰恰是快递小哥的价值所在。

如果综合素养足够,那么快递小哥的职业发展空间可以更广阔,甚至向综合物流服务商转型。

比如快递员可以利用熟悉片区、了解客户需求的优势,拓展社区服务、本地生活服务等领域,从单纯的快递派送向多元化的社区服务管家转变。

无人配送的兴起,本质上是将快递小哥从繁重、重复的劳动中解放出来,快递员的价值不是被削弱,而是被重新定义,无人化全面取代快递小哥还存在很大距离。

京东的无人配送站只是时代缩影,快递小哥的身影不会消失,而是转身成为无人车管理员,无人机调度员,或是社区物流解决方案的设计师。

刘强东展望的未来或许并不遥远:“未来员工可能每周只需工作一天甚至一小时”。但通往未来的道路上,机器与人力正在重新寻找平衡点,无人配送不是终点,而是新物流时代的起点。